note Note générale

Clarté stratégique: récit des avancées 2023

Cette note s'inscrit dans le contexte du rapport annuel 2023 de Projet collectif.

Projet collectif est encore une jeune organisation. Son champ d’action est à la frontière de plusieurs secteurs, se déploie dans des environnements en constante transformation et se concrétise à travers des arrimages et partenariats avec une variété d’acteur·trices. De plus, si l’intention de soutenir la collaboration et l’accès aux savoirs n’est pas nouvelle, la manière d’y répondre amène l’équipe à expérimenter différentes approches, voire de créer de nouveaux métiers. Ce contexte nécessite un travail de fond sur la clarté stratégique, une démarche qui a fait de grands bonds en 2023, tout en restant un chantier à poursuivre.

Judith Gaudet a soutenu l’équipe dans cette réflexion de fond. Elle a été invitée comme consultante dans la conception de la stratégie d’évaluation, mais nous avons vite réalisé que nous devions prendre un pas de recul et travailler dans un premier temps sur la clarté stratégique, ce qui s’avère heureusement être une autre expertise de Judith. Grâce à son soutien, aux réflexions de l’équipe et à l’engagement du conseil d’administration et plus particulièrement du comité clarté stratégique (merci particulier à Yann Pezzini et Francois-Xavier Michaux), ces mois de travail ont permis de tracer un socle plus solide pour les prochaines étapes.

Théorie du changement

Une première version de la théorie du changement a été élaborée, un travail qui se finalisera en 2024.

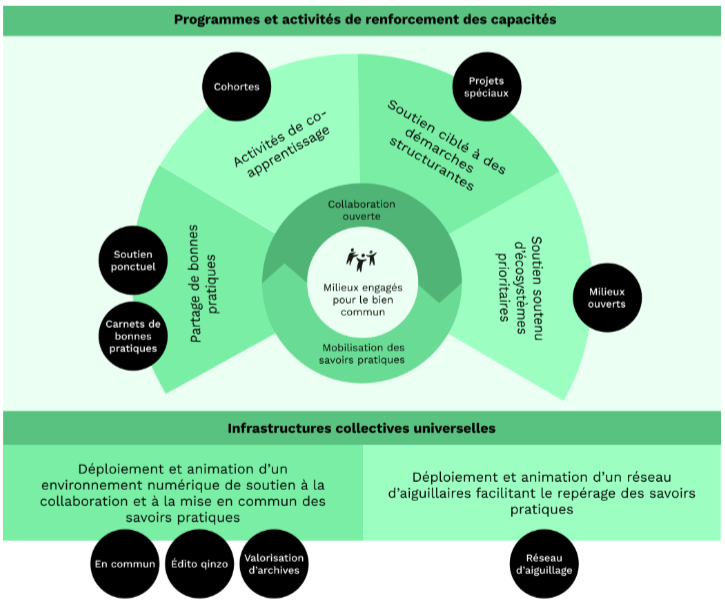

Cet outil permet de clarifier les effets de l’action de Projet collectif tout en démontrant les relations entre les actions entreprises et ces effets. Le design choisi permet de démontrer l’importance de la complémentarité entre les deux principaux axes de l’organisation, soit la collaboration ouverte et la mobilisation des savoirs pratiques. Les actions déployées sont liées au renforcement des capacités des acteur·tices des écosystèmes ou au développement d’infrastructures collectives universelles.

L’impact ultime est actuellement présenté ainsi :

Des réponses collectives concertées, structurantes, appuyées sur les savoirs sont identifiées et implantées pour agir de manière durable sur les causes profondes des enjeux sociaux, économiques et écologiques.

Les effets immédiats qui sont présentés correspondent par ailleurs à la zone directe d’imputabilité de Projet collectif, tandis que l’organisation contribue, avec d’autres, à atteindre les effets secondaires et indirects.

Effets directs

- Sensibilité accrue à l'importance de la collaboration et de la documentation ouverte des savoirs

- Adoption des bonnes pratiques d’animation de communautés, de documentation de diffusion des savoirs

- Mutualisation des efforts et des approches d’aiguillage des personnes engagées pour le bien commun

- Adoption d’outils collectifs pour la collaboration et la diffusion des savoirs

Effets secondaires

- Accès aux savoirs pratiques facilités

- Émergence de communautés de pratique vivantes

- Mise en commun accrue des savoirs à l’échelle des milieux

- Capacité accrue d'analyse des enjeux

Effets indirects

- Culture en changement au Québec vers celle de la collaboration ouverte au service du bien commun.

- Liens de confiance renforcés entre les personnes, organisations et milieux qui agissent pour le bien commun.

- Capacité d'action collective accrue au sein et entre les milieux engagés pour le bien commun.

- Génération de savoirs collectifs facilités

Principes d’action

Certaines personnes observent avec raison que ces effets peuvent s’appliquer à une très large variété de contextes et que l’action de Projet collectif prend son sens si elle s’appuie sur des principes clairement énoncés. De tels principes sont susceptibles par exemple de contribuer à prioriser les initiatives à mettre en place ou à soutenir, puis d’apporter de la clarté sur la posture de l’équipe.

Ces principes se présentent donc comme une boussole indissociable de la théorie du changement.

- Agir comme levier pour des changements systémiques

- Accueillir la diversité des points de vue et des perspectives

- Favoriser la création et le déploiement de communs

- Soutenir le pouvoir de parole et d’action

- Établir des relations de confiance et prendre soin les un·es des autres

Conditions favorables

Les membres du CA ont mis en lumière l’importance de définir les conditions qui favorisent le déploiement des actions de Projet collectif. Ce travail d’identification des leviers favorables sur lesquels agir doit encore se poursuivre. À titre d’exemple, voici des conditions sur trois échelles.

Conditions internes

- Compréhension des écosystèmes (besoins, dynamiques, enjeux, leviers potentiels)

- Relations de confiance (rencontre, écoute, ancrages, durée) et climat (dynamique, bienveillance, confiance, ouverture)

- Santé de l’équipe (organisation du travail, vision d’ensemble, vision stratégique, soutien, collaboration, concret, autonomie, sentiment de contribution)

- Espace de réflexion (réflexion critique, temps de recul, analyse, capacité d’adaptation)

- Méthodologies appropriées (sentiment de compétences, outils appropriés, malléabilité et capacités d’adaptation)

- Sens et sentiment de contribution (analyse systémique, compréhension de notre action, complémentarités avec d’autres actions, réponses à des enjeux sociaux actuels)

Conditions externes

- Perception de l’organisation et de l’action

- Reconnaissance

- Ressources disponibles

- Gouvernance active et engagée

- Communauté de soutien et vie associative dynamique

- Collaboration, partenariats et complémentarités

Conditions au sein de l’écosystème

- Compréhension partagée (des acteur·trices en place et des relations, des enjeux, des potentiels d’arrimages)

- Potentiel de mise en relation

- Ressources disponibles (financement, temps)

- Reconnaissance de l’importance de la collaboration et de la documentation (culture organisationnelle) et capacités

- Ouverture et climat de confiance

- Stabilité et résilience

Théorie du changement par projet?

Une question qui s’est posée en cours d’année est la possibilité de concevoir des théories du changement pour des actions spécifiques portées par l’organisation. La question se pose particulièrement pour les projets qui sont plus difficiles à expliquer. Nous avons réalisé par exemple à quel point les Milieux ouverts, qui visent à renforcer les capacités de collaboration et de documentation ouverte des savoirs pratiques au sein de différents milieux, peuvent amener certains défis de compréhension. Les bailleurs de fonds expriment notamment le besoin de mieux comprendre les retombées tangibles des milieux ouverts pour les communautés concernées.

Nous avons convenu qu’il n’est pas souhaitable de multiplier les outils permettant de bien comprendre le rôle de Projet collectif. La théorie du changement globale doit pouvoir expliquer les effets attendus tant à l’échelle de l’organisation que des projets spécifiques. Cependant, un travail peut être effectué pour mieux comprendre les effets ciblés dans un milieu donné, en spécifiant des sous-effets, en illustrant la chaîne d’effets (articulation logique entre les actions et leurs effets) et en donnant des exemples précis sur la base du contexte de chaque milieu. Nous souhaitons également développer en complément des théories d’action pour certains projets spécifiques.

La réflexion a par ailleurs permis de mettre en lumière la pertinence de l’action de Projet collectif sur le contexte lui-même.

Agir sur le contexte

Les différentes actions de Projet collectif permettent de réunir des conditions favorables au déploiement et à la pérennisation des initiatives dans divers milieux. Soutenir la collaboration et l’accès aux savoirs permettent par exemple de générer les effets suivants:

- compréhension de l’écosystème et des problématiques;

- adéquation des initiatives avec les besoins et le contexte du milieu;

- connaissance des acteur·trices en place;

- mise en relation et complémentarité simplifiées;

- circulation des apprentissages et des connaissances stratégiques;

- prise de décision éclairée;

- capacité d’innovation;

- accès simplifié au soutien par les pair·es;

- capacité de mobilisation des ressources existantes;

- diminution des risques liés à l’expérimentation;

- capacité d’autocritique et d’adaptation continue des actions.

Ces éléments méritent d’être davantage réfléchis et mieux intégrés dans les stratégies d’intervention et les méthodologies déployées, voire dans la théorie du changement. Ils doivent également être davantage mis en valeur auprès des partenaires et bailleurs de fonds. Pour ces derniers, la mise en place de conditions favorables au déploiement et à la pérennisation des initiatives permet par exemple de diminuer le risque lié à chaque démarche financée, voire d’accroître le confort avec l’expérimentation et l’innovation. Les retours potentiels sur les apprentissages réalisés, peu importe que les objectifs initiaux soient atteints ou non, permettent aux acteur·trices locaux d’affiner les stratégies d’intervention et aux bailleurs de fonds d’affiner leur compréhension des besoins et des noeuds à surmonter puis de clarifier leur positionnement tout en permettant à d’autres organisations de bénéficier des apprentissages réalisés.

Tensions entre les temporalités

Ces réflexions mettent en évidence une certaine tension entre la temporalité des acteur·trices de première ligne et la temporalité liée au travail de fond et à la solidification des écosystèmes. Les premier·ères agissent souvent dans l’urgence pour répondre à des besoins immédiats. Les enjeux liés à l’alimentation et à l’habitation, par exemple, nécessitent un travail quotidien sous pression.

D’un autre côté, travailler sur les conditions favorables à l’implantation des solutions, sur la mise en place de collaborations profondes et non factices et sur la pérennisation et sur l’adaptation des réponses aux enjeux demandent un travail dans une temporalité plus longue. La mise en dialogue des personnes qui agissent dans l’urgence et avec celles qui agissent dans la concertation est un grand défi, mais certainement une piste intéressante à explorer pour répondre de façon plus stratégique aux crises actuelles et à venir.

Prochaines étapes

Un dernier tour de roue reste à faire pour compléter et adopter une théorie du changement. Les travaux du comité clarté stratégique vont se poursuivre et un comité interne d’évaluation sera mis en place. Nous allons poursuivre le travail avec Judith Gaudet pour concevoir la matrice d’évaluation et mettre en oeuvre plus concrètement l’évaluation, qui s’appuiera notamment sur une captation des apprentissages et une mise en récit des actions déployées.

D’autres démarches internes qui sont liées de près à la clarté stratégique vont se poursuivre, notamment la définition de l’approche de Projet collectif et l’utilisation du terme «bien commun», dont les détails sont présentés dans la note Vie interne de Projet collectif en 2023.

note Note(s) liée(s)

27 mars 2024

27 mars 2024

Vie interne de Projet collectif en 2023

27 mars 2024 21 février 2024

21 février 2024

Comment créer une infrastructure collective?

21 février 2024 27 mars 2024

27 mars 2024

L'année 2023 à Projet collectif, sous la perspective de Joël

27 mars 2024 27 mars 2024

27 mars 2024

Le chantier de définition de la pratique de Projet collectif

27 mars 2024 26 janvier 2024

26 janvier 2024

Rapport annuel 2023 de Projet collectif

26 janvier 2024diversity_3Organisation(s) reliée(s)

bookmark Terme(s) relié(s)

9 mai 2024

9 mai 2024

Clarté stratégique

9 mai 2024 17 avril 2023

17 avril 2023

Collaboration

17 avril 2023 14 janvier 2023

14 janvier 2023

Effet

14 janvier 2023 18 janvier 2023

18 janvier 2023

Mobilisation des savoirs pratiques

18 janvier 2023 25 août 2023

25 août 2023

Renforcement des capacités

25 août 2023 15 janvier 2023

15 janvier 2023

Théorie du changement

15 janvier 2023Carnet(s) relié(s)

file_copy

2 notes

file_copy

2 notes

Fondements de Projet collectif

file_copy 2 notes file_copy

16 notes

file_copy

16 notes

Rapport annuel 2023 de Projet collectif

file_copy 16 notesAuteur·trice(s) de note

Contacter l’auteur·triceCommunauté liée

Équipe de Projet collectif

Plus d’informationsPublication

27 mars 2024

Modification

29 mai 2024 14:37

Visibilité

public

Pour citer cette note

Joël Nadeau. (2024). Clarté stratégique: récit des avancées 2023. Praxis (consulté le 29 juin 2024), https://praxis.encommun.io/n/jckOBc-fEaKzXVlsLHcHcBptEZo/.

shareCopier